|

9月5日(金)、本校で「生成AI活用授業研究会」を行いました。本校では、学びを深める手立てとして生成AIの活用を進めています。今回は、英語科、理科、国語科の三つの授業を公開しました。

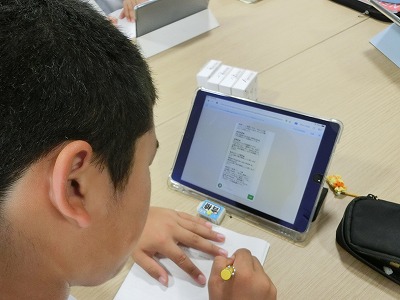

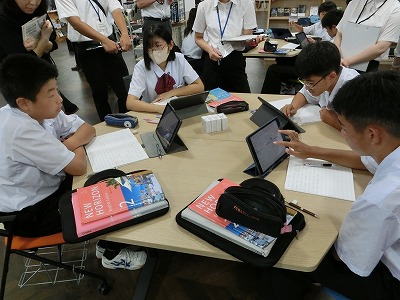

英語科では、「好きな日本食をプレゼンしよう」の授業の中で、AIチューターによる個別の英作文添削と音声対話システムでの発音練習でAIを活用しました。一人一人のペースに合わせたAIサポートにより、生徒が自信を持って英語を話すことができていました。

理科では、「ヒトの体の不思議を解明しよう」の授業の中で、音が伝わる仕組みについて生徒が自律的に探究できるようにするために、AIを活用しました。AIとの対話過程をクラス全体でリアルタイムで共有することで、クラスメイトの発想や思考の流れを参考にしながら、生徒たちは学びを深めていきました。

国語科では、「和歌の魅力を味わおう」の授業の中で、二つの和歌を読み比べるために、AIを活用しました。生徒たちは、AIとの対話を通して文学的表現の違いによる効果について、自分なりの考えを持つことができるようになりました。

「生成AIは難しそう」「どう使えばいいのか分からない」と感じている方は多いと思います。最初は私もそうでした。しかし、「AIを使えない」のと「AIの長所と短所を理解して、意図して使い、意図して使わない」のとでは、違うと思います。

令和の子ども達が大人になるころには、AIをパートナーに仕事をするのが当たり前の社会が到来するかもしれません。そのためには、学校でも学びを深める手立てとしてAIを活用する方法を探っていくことが大切ではないでしょうか。

参加していただいた先生方、誠にありがとうございました。先生方のご意見を参考にしながら、生徒の主体的な学び、自律的な学びのために、より効果のある活用法を探究していきたいと思います。 |

|

|

|

|